2025

長野県地域発 元気づくり支援金事業

はじめての妊娠リリース

4月

シリアスゲーム第5弾!

主人公の高校教師が自身の妊娠に気づいてから陣痛が始まるまでを約1時間のストーリでまとめ、各ポイントで医療系Vtuberえむちゃんが用語や知識についてを解説。

企画:松本大北地域 出産・子育て安心ネットワーク協議会

2024

小林製薬 青い鳥財団助成

中山隼雄科学技術文化財団

三菱財団社会福祉助成

はじめての児童発達支援リリース!

東京ゲームショウ出展!

3月

「はじめての児童発達支援リリース。児童発達支援センター(長野市に実在する施設がモデル)を舞台にした作品。プレイヤーはRPG形式で施設を自由に散策し、職員や子どもたち、保護者との関わりを学ぶことができる。

9月

東京ゲームショウ出展

三代澤と医学生のチームで開発を続けてきたが、本来の業務や学業もあり限界も感じてきた。安定した制作環境を整えるために、ビジネスとして興味を持ってくれるゲーム関係者にもこのプロジェクトを知ってもらうために出展。ビジネスデイでは想像よりも多くの関係者がブースに訪れ、事業化に向けて手応えを得た。

2023

信州大学感染対策プロジェクト助成

WAM(福祉医療機構)助成

文部科学研究費若手研究

はじめての感染対策リリース

3月

大学の保健学科に通う女子学生が主人公。

クイズ形式で病院実習を疑似体験できる。

ターゲットは医療者・医療系学生で,病院での感染対策教育を目的としている。

2022

勇美記念財団在宅医療助成

はじめてのNICUリリース

3月

主に医療系の学生や中高生を対象に、NICUの医療技術や退院支援を知ってもらうことが目的。今作からキャラクターがアニメ化、フルボイスとなった。現在は多言語展開している。

プレイ後アンケートには、コロナ禍で実習ができなかった学生が本作によってNICUの理解を深められたエピソードや、NICUの当事者からの感謝の言葉などが寄せられた。

2021

社会的ハイリスク妊婦の把握と切れ目のない支援のための保健・医療連携システム構築に関する研究

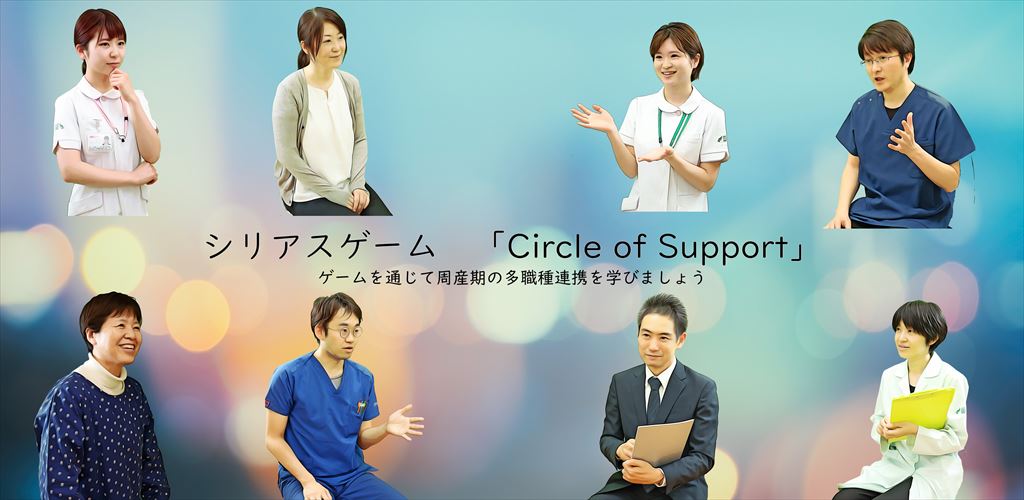

Circle of Support リリース

9月

ゲームを通じて周産期の多職種連携を学べるという内容で、社会的ハイリスク妊婦の支援が目的。(現在は関係者向けの限定公開)

シリアスゲームができるまで 2017-2020

エムテラス代表の三代澤は新生児集中治療室(NICU)に勤務する医師だが、長く新生児医療に携わる中で、2つの問題について考える機会が多くなった。

1つめは「社会的ハイリスク妊婦」:経済的要因、家庭的要因などにより、子育てが困難になると予想される妊婦で、妊娠期から産褥期、育児期という長期的かつ社会的な支援が必要となる妊婦である。

2つめは「医療的ケア児」:NICU等に長期間入院したのち、引き続き人工呼吸器や胃ろうなどの医療的なケアを必要とする子どもたちのことである。そうした医療的ケア児もまた一貫して増加している。

これらの問題に対応するためには「多職種連携」が重要である。社会的ハイリスク妊婦や医療的ケア児の支援に関わる支援者・支援機関は多岐にわたる。他の職種の働きをリアルにイメージすることは容易ではない。そこで三代澤が考えたのが、「映像・演劇による多職種連携の推進」である。

2017

最初の試みは、自身も参加している長野・松本地域の多職種による妊産婦支援団体・こどもかんふぁのシンポジウムで行った。妊婦の置かれている状況を映像で伝え、それらの合間に演劇を入れるという構成だった。演劇の終盤ではシンディ・ローパーの「トゥルー・カラーズ」をBGMに、乳児院の職員が妊産婦の苦労をいたわるシーンがあったが、観客の半分以上が号泣していて、この手法の有効性を確信した。

2019

2019年には「日本周産期新生児医学会学術集会」にて、「アドバンス・ケア・プランニング」を題材に同じ試みを行った。アドバンス・ケア・プランニングとは、主に治療が難しい進行性の病気などの患者が、これから人生をどのように過ごして、どのような医療や介護を受けて最期を迎えるかをあらかじめ決めておく取り組みである。重いテーマではあるが、こちらも好評だった。

続いて同年に「メンタルヘルス・ファーストエイド」を題材にしたワークショップを行った。。メンタルヘルス・ファーストエイドは、メンタルヘルスの問題を有する人に対して適切な初期支援を行うためプログラムだが、これを妊産婦に応用した。映像と演劇だけではなくグループワークを導入し、参加者に「あなたならこの妊婦にどんな声をかけるか」と問いかけて、グループディスカッションを行い、大変好評であった。

以上の試みがいずれも好評だったことから、映像・演劇・グループワークを組みあせた講習会によって多職種連携を疑似体験してもらおうと考えていた矢先、コロナ禍により講習会開催を断念せざるを得なくなった。独習用の教材を考える中で、行き着いたのがシリアスゲームであった。